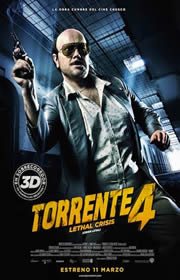

Análisis de guiones: Torrente 4. Lethal crisis (spoilers)

Retomo estos análisis de guión después de unas cuantas semanas de ausencia. Esta vez le toca a uno de los grandes éxitos de la temporada, la cuarta parte de Torrente, escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

Como siempre, os advierto de que, a partir de aquí todo estará lleno de spoilers o, en castellano castizo torrentiano, cosas que te pueden joder la peli si no la has visto.

Tú verás si sigues leyendo, moreno.

Breve resumen

José Luis Torrente arma un desastre como encargado de seguridad de una boda. Posteriormente, cuando malvive en la miseria, recibe un encargo que resulta ser una encerrona. Acaba detenido. Logra salir de la cárcel para descubrir que quien le tendió la trampa fue el padre de la novia, resentido por el desastre que armó en la celebración de la boda. Torrente logra derrotar a este individuo pero… acaba en la cárcel de nuevo.

Pequeño análisis de la estructura

Detonante de la acción:

Torrente, con su habitual incompetencia, provoca un extraordinario caos en la boda de la hija del millonario Rocamora. Minuto 7.

Primer acto:

Sin trabajo ni dinero, Torrente trata de sobrevivir en la miseria. Tras diversos episodios lamentables y humillantes, conoce a un simplón llamado Ring Ring. De pronto, unos hombres se ponen en contacto con él.

Primer punto de giro: Cuando peor le van las cosas, Torrente recibe una oferta: le pagarán una fortuna por matar a un hombre. (Minuto 22)

Segundo acto:

Torrente trata de elaborar un plan y de reunir a un grupo para cometer el crimen. Encontrar cómplices fiables le resulta difícil. Incluso Ring Ring, su nuevo socio, le deja en la estacada. Torrente, que ha tratado por todos los medios de no cometer personalmente el crimen, se ve obligado a hacerlo. Sin embargo, cuando va a llevarlo a cabo, se encuentra con que todo ha sido una trampa. La presunta víctima ya ha sido asesinada y la policía le detiene como si fuera el culpable. Minuto 34.

Ya en prisión, Torrente trata de defenderse de los internos y se busca aliados para intentar la huida. Un primer plan, que tiene como excusa un partido de fútbol, fracasa pero… el segundo intento, aprovechando un viaje del coro de la cárcel, tiene éxito. Gracias a la ayuda de sus amigos del bar, Torrente ya está en la calle.

El ex policía amenaza a Ring Ring y localiza a quien le hizo el encargo.

Segundo punto de giro: Torrente se entera de que quien tramó la emboscada en su contra fue el millonario Rocamora. (Min. 74)

Tercer acto: Para vengarse de Rocamora, Torrente le chantajea utilizando unas fotos de su hija. Logra acabar con el millonario pero… acaba detenido de nuevo por la policía. Ha vencido a su antagonista, pero regresa a prisión.

Protagonista: José Luis Torrente, ex policía miserable y corrupto.

Antagonista: Rocamora, millonario despiadado.

Objetivo del protagonista: Vivir una existencia de vicio, pereza y degeneración pero en libertad.

Aliados: Ring Ring, Peralta (amigo protector en la cárcel), Tío Gregorio, Barragán (y todos los del bar).

Obstáculos, reveses: detención de Torrente, enfrentamiento con los demás presos…

Mi análisis:

En esta serie de análisis, creo que es la primera vez que escribo sobre una comedia pura. Antes fueron "Buried", "La Red Social", "También la lluvia" y "El discurso del Rey". Me encuentro con un serio problema: creo que la opinión que uno tenga sobre la película depende básicamente de... si le hacen gracia sus chistes. "Torrente 4. Lethal Crisis" tiene una trama leve y, en mi opinión, correctamente construida pero que resulta, básicamente, una percha de la que colgar gags del personaje. Gags soeces que algunos espectadores encontrarán insoportables y otros hilarantes.

Como digo, la estructura de Torrente 4 me parece eficaz, bastante sencilla y no especialmente original. Torrente se granjea un enemigo en la primera secuencia. Sin él saberlo, ese enemigo le tiende una emboscada que le lleva a prisión. Logra escapar y vengarse de su enemigo, aunque el final es agridulce, al ser Torrente detenido de nuevo.

Personalmente opino que la trama está correctamente llevada y es sorprendentemente “convencional” de acuerdo a los criterios clásicos de guión.

La clave de la saga de Torrente es, como todos podéis imaginar, el personaje de José Luis Torrente. Las historias que le ocurren son, básicamente, excusas para dar lugar a gags del personaje, enfrentándole a situaciones que dan lugar a cualquiera de sus aberrantes reacciones. La decisión de Segura suele ser introducir a este personaje en algún caso policial o pseudopolicial en el que Torrente debe enfrentarse a algún villano omnipotente, trasunto hispano de los malvados de James Bond. De hecho, la parodia del mítico espía británico resulta evidente en los títulos de crédito iniciales. En mi opinión, como siempre ocurre en las películas de Torrente, suelen ser las escenas de estos caricaturescos villanos las que más desentonan en las películas. Aunque la selección de los actores que los encarnan es muy peculiar, siempre en mi opinión, sus secuencias suelen ser muy poco verosímiles.

Todo lo contrario ocurre con las escenas del inframundo de borrachos, prostitutas y pequeños delincuentes en el que Torrente se mueve como un cerdo en su charco. El primer acto de esta entrega de Torrente se toma su tiempo para describir la miseria económica y moral en la que vive el ex policía: hace cola para conseguir comer en un comedor social, se pelea por basura con unos gamberros callejeros, alquila ilegalmente su piso a emigrantes sudamericanos con los que es evidentemente racista, engaña a un tonto para que le pague un peep show…

En mi opinión se trata de un primer acto muy descriptivo en el que la trama tarda en arrancar. Sin embargo, también es cierto que se trata, posiblemente, de la parte más realista y verosímil de la película. Se puede ver incluso, en esta parte, un cierto comentario crítico a la actualidad de nuestro país: la crisis económica general, la relación con los emigrantes, etc.

Más allá de la secuencia inicial precréditos que ilustra el desastroso último trabajo de Torrente, la trama propiamente dicha desaparece hasta el minuto 24, cuando Torrente recibe un misterioso encargo.

El encargo consiste en asesinar a un individuo del que nada sabíamos hasta entonces. Cuando todos sus supuestos socios le abandonan, Torrente, acuciado por su nefasta situación económica, debe llevar a cabo el crimen él solo. Se encuentra entonces con que se trata de una emboscada. La policía le detiene inmediatamente.

Gracias a una eficaz elipsis, lo siguiente que vemos es a Torrente encarcelado por un crimen que no cometió.

Este asunto, que Torrente sea acusado de injustamente tiene, sorprendentemente, poca importancia en la historia. Torrente apenas protesta por haber sido detenido y dedica todas sus fuerzas a sobrevivir en prisión con ardides vergonzantes y a elaborar toscos planes de huida para los que recluta a los más tontos de la prisión. Ocupa mucho espacio en el segundo acto de la película el plan de fugarse, a lo “Evasión o Victoria”, aprovechando un partido de fútbol que organiza a modo de “cortina de humo”. El partido que, como prácticamente todas las escenas de la película, está trufado de cameos y apariciones de personajes conocidos, resulta también sorprendentemente intrascendente: el plan de huida fracasa y, en el intento, fallecen varios de los compinches de Torrente. Después de tanto esfuerzo para lograr fugarse, la huida se consigue de un modo mucho más sencillo y menos preparado (con la ayuda de los colegas del bar que frecuenta Torrente, aprovechando un viaje del coro de la cárcel).

Los segundos actos suelen ser los más difíciles de escribir y… con frecuencia, los más difíciles de ver también. Un guionista suele saber cómo empezar su historia y cómo concluirla. Pero… ¿cómo desarrollarla convincentemente a lo largo de toda su duración? ¿Cómo dar la impresión de que la trama avanza a lo largo de esa larga extensión en la que se pueden dar pasos adelante pero… no demasiados? Muchas veces, esa parte de la historia se convierte en una sucesión de fracasos del protagonista de los que se rehace poco a poco, con la ayuda de algún socio y gracias a los cuales aprende algo que le lleva a solucionar, finalmente, su problema al final (si lo logra, claro). En Torrente 4 los minutos dedicados al plan de fuga frustrado (el partido de fútbol) se revelan, cuando éste fracasa, como bastante inútiles: Torrente logra huir de una forma más sencilla y mucho menos “sembrada” por el guionista, ¿para qué entonces, se ha dedicado tanto tiempo al famoso partido de fútbol? ¿Sólo para introducir los cameos de los futbolistas invitados?.

Sin embargo, como ya he escrito un par de veces en la comedia las digresiones son mucho más admitidas que en otros géneros. Si a uno le hace gracia un chiste, un personaje o una situación, considerará que conservarlos en la historia ha sido una buena idea. Estoy seguro de que muchos espectadores de Torrente han disfrutado de toda esa parte, de todas esas escenas carcelarias (llenas de peleas entre celebridades de YouTube y cameos de futbolistas) aunque no fueran esenciales para la historia.

El tercer acto comienza, a grandes rasgos, con la fuga de Torrente. El corrupto ex policía se enfrenta a su gran antagonista. Como la sed de justicia nunca ha sido una gran prioridad para el personaje, Torrente decide obtener dinero del millonario Rocamora chantajeándole con unas comprometedoras fotos de su hija que fueron tomadas en la primera secuencia de la película. Imagino que, a estas alturas, el espectador ha olvidado ese momento o, como yo, no le da demasiada importancia. Rocamora finge ceder al chantaje pero, de nuevo, trata de tender una emboscada a Torrente y su socio Ring Ring. Esta vez no consigue su objetivo. Los sicarios de Rocamora acaban matándose entre sí, Rocamora muere, Ring Ring y Torrente sobreviven a una larga serie de explosiones de coches voladores.

Las secuencias de acción de la película resultan bastante espectaculares y, a la vez, en mi opinión, excesivamente largas. Conforme avanza la película y la trama gana más importancia, la comedia va desapareciendo y gana enteros la acción. Es aquí donde, personalmente, entiendo que empeora la película: la trama de thriller resulta esquemática, el villano poco creíble y sus sicarios, estereotipados.

Afortunadamente, en esta entrega, Torrente apenas pasa tiempo con estos malos de cómic. La mayor parte de la película transcurre entre personajes que nos resultan mucho más reconocibles: putas, borrachos, obsesos sexuales, tacaños, idiotas, enfermos mentales... ¿Por qué todos estos lamentables ejemplares nos resultan tan reconocibles? ¿Por qué Torrente y su séquito parecen describir tan bien la España actual (y probablemente también la de siempre)? Ésa ya es otra cuestión y, seguramente, no soy yo la persona adecuada para contestarla.

Etiquetas: análisis de películas, casi guión, cine, cine español, guionista, reflexiones sobre escritura